© 新しい日常を創るためのベースキャンプ All rights reserved.

「身振り」を新しくすると「生き方」を新しくできる

去る2015年3月、津村喬さんを東京に呼んでイベントを開きました。

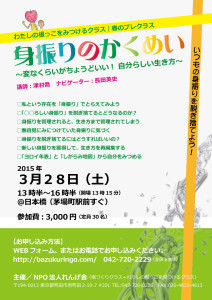

「身振りのかくめい〜変なくらいがちょうどいい!自分らしい生き方」というイベントです。ちょっとどんな内容なのか、想像がつきにくいかもしれませんね。僕が津村喬さんに出会ったのは、20年以上前のことでした。

津村喬さんとの出会いは「賢治の学校」

僕が津村さんと出会ったのは、1994年頃。鳥山敏子さんのもとに通うようになって1年が経ち、「賢治の学校」の運動がはじまった頃だった。花巻の大沢温泉で、設立総会のようなワークショップがあって、初期の運動体としての「賢治の学校」が誕生した。いまの「賢治の学校」については、賢治の学校のホームページをみてほしい。

津村さんは、鳥山さんといっしょに雑誌「賢治の学校」の編集を担ったり、全国に100人のイニシアティブスタッフを養成するというユニークな通信教育とワークショップを組み合わせたプログラムを運営したりしていた。僕は、鳥山さんに弟子入りするくらいの気持ちで「賢治の学校」にかかわりはじめたが、津村さんからも多くのことを吸収した。

引き出しが多すぎて編集不可能!「津村喬」という存在

津村さんが当時の僕を「一番熱心な生徒のひとり」と言うのだが、これは本当の話。熱心なのは、人生をかけていたから当然だった。僕は、鳥山さんのワークと津村さんの運動論から学んだことの多くが、いまのれんげ舎の基礎をつくった。世に出ていないが「動き出すためのノート」という、津村さんの一連の文章があって、これはゼロから場をつくるときに、とても役に立った。

ライフナビゲーションという「人生の再編集」をテーマにしたワークを開発しながら、水道橋でワークショップを開催していた。僕が事務局で、津村さんが講師。僕はまだ学生だったが、事務局をやらせてもらい、津村さんには本当にお世話になった。

津村さんから学んだことは、精一杯シンプルに表現すると、

- 運動論…活動をどう作るか、運動としてどう展開するか

- 身体的世界…気功をはじめとする気の世界観

の2ジャンルになる。この組み合わせが入れ子構造のようにして内包されているため、津村ワールドは深くて広く、安易な編集を許さないのだ。運動家としての津村喬しか知らない人は、気功から広がる津村さんの広い視野が見えないだろう。

気功の体験と「身振り」に関するレクチュア

なにかのときに僕が津村さんの言葉を引用したり、「これの元ネタは津村喬さんだよ」と言ったりするので、僕の周りには津村さんに会いたがっている人が多かった。そこで「まずはなにはともあれ一度機会を」ということで、気功を体験して「身振り」を見つめ直すイベントを開催することにした。イベント名は「身振りのかくめい〜変なくらいがちょうどいい! 自分らしい生き方」と名付けた。

前半は「背骨ゆらし」から気功をスタート。単純な動きのなかに深い体験があり、静かな空間が出現する。 気の体験は言葉にならない。「気功への道」という本があるので、入門したい方は一読されることをおすすめする。

後半は能において、「翁が鈴を振る事で神が出現する」の鈴を「振る」ところから「身振り」という言葉ができてきたという話からはじまる。親子関係、男らしさ、女らしさの身振り、会社や国家が強制する身振り、ライヒ、ブレヒトまで、めくるめく世界を旅した。

自分の「身振り」に気づいてる?

百貨店の売り場勤務の人が、休日に別の百貨店で人を待っていたら「すみません。◯◯の売り場はどこですか?」と声をかけられたという話を聞いたことがある。休みの日でも、彼女は凜として、店員然として立っていたのだろう。笑い話のようだが、これがそれ以外の様々な「無意識の身振りの一端」だと考えると、ただおもしろがっているような話ではないことがわかる。

津村さんのレクチュアでは、「身振り」を「ヨロイ」と言い換えたことがあった。

それらしい「身振り」は、そのまま「それらしさ」をつくる。「身振り」を身につけること自体は、社会生活を営む上で必要だし、身を守る「ヨロイ」だと言える。

しかし、ヨロイが肉に食い込んで、脱着が困難になってしまうこともある。こうなるとアイデンティティが混乱し、生き方が不自由になってしまう。

気功は逸脱できるさまざまな身振りのカタログ

気功の動きは、動物を真似たものが多い。もっとも古い気功は、亀を真似たものではなかったと言われているという。

「亀かよ…」と思うなかれ。人の身体には、進化の過程で使うのをやめてしまった様々な能力を、気功は再開発することができる。魚であったときの自分、蛇や亀であったときの自分、太古の記憶が刻まれているのだ。高い窓から下を見下ろすと、おしりのあたりがざわっとすることがあるが、津村さんは「もともとあったしっぽで、なにかにつかまろうとしているから」と解説した。

「気功は、逸脱できるさまざまな身振りのカタログ。そして、究極の目的は、身振りのワードローブを持つことです」と、津村さんは語った。気功は、狭い社会生活の常識に閉じ込められた「お決まりの身振り=それなりの生き方」から、われわれの身体を解放してくれる。結果として健康に寄与しているだけで、単なる健康法ではないのだ(多くの古い歴史を持つ身体的メソッドは、商業化の過程のなかで、狭く利己的な健康観に切りそろえられ、本質が疎外されている)。

「新しい身振り」が「新しい生き方」を導く

「身振りのかくめい」のいうタイトルにしたのは、「人を変えよう、社会を変えよう=自分の外側を変えよう」という風潮に、意義を唱えたいという思いがあったからだ。「他人を変える」という考え方で、本当になにかを成し遂げることができるのだろうか。あなたは、だれかの意図で、自分を変えられても構わないのだろうか。

いわゆる「革命」ではなく、自分自身の内側に対して鋭敏な批判を持つ。そのためのテクニックを身につける。

そういう冷徹な客観性と共に、外部のものとして位置づけられていた「社会問題」に向き合えれば、それを「わたし自身の問題」としてとらえることができるようになるのではないだろうか。

気功は、「新しい身振り」を獲得することができるという。「新しい身振り」は、自分自身の発揮されていなかった部分を、そして新しい生き方を、導くのではないだろうか。

*無料メルマガ「場づくりのチカラ」では、クラスの情報なども掲載しています。

*「場づくりクラス」はこちらをご覧ください。

Comments

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。